2022/9/30

2023/12/21

経営力向上計画の申請書の書き方を解説!

経営力向上計画とは、国・金融機関等が中小企業や個人事業主を後押ししてくれる制度です。

人材育成・財務管理・設備投資・コスト管理など、自社の経営力を向上するための事業計画を作成し国へ提出します。

その事業計画が認定された事業者は、税制や金融などさまざまな支援を受けることができます。

今回は、そんな経営力向上計画の申請書の書き方や注意点について解説します。

NS&パートナーズ会計事務所では経営力向上計画の策定サポートを行っております。

弊事務所は経営革新等支援機関に認定されておりますので、実現可能性の高い事業計画の策定や、

申請書の作成手順・作成方法、スケジュール管理、補助金申請などをサポートいたします。

まずはお気軽にお問い合わせください。

目次

経営力向上計画策定のポイント

まず、申請書策定のポイントとして、経営力向上計画は、策定された経営力向上計画に点数をつけて可否を判断するものではありません。あくまで、国の指針に沿った計画であることが求められており、内容にこだわり過ぎたり、複雑に書かないことが重要です。

手引きと記載例に沿って自社の計画にし、書く必要のあるものだけをわかりやすく記入していきましょう。

経営力向上計画は、適切な文章で、提出書類を不備なく提出すれば、「認定」を受けることができます。

申請書をダウンロード

中小企業庁ホームページより申請書をダウンロードします。

上記のサイトに業種ごとの申請書記載例もありますので、自社の業種に合わせて一緒にダウンロードしましょう。

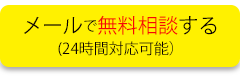

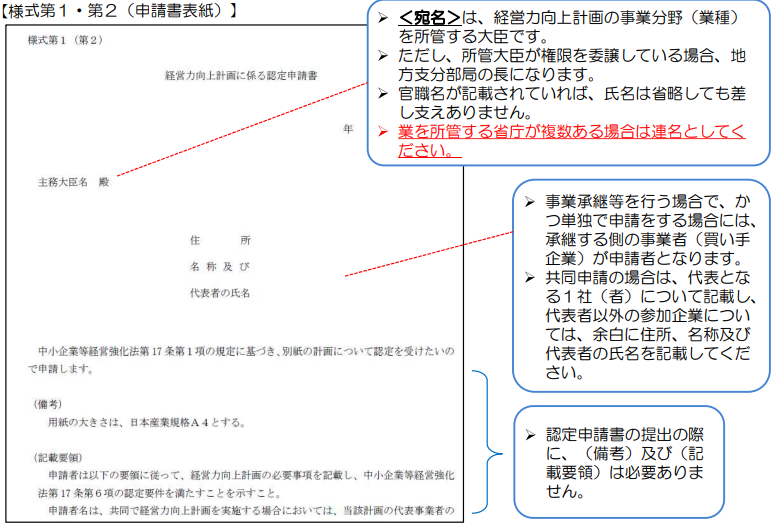

経営力向上計画の書き方:申請書(1枚目)

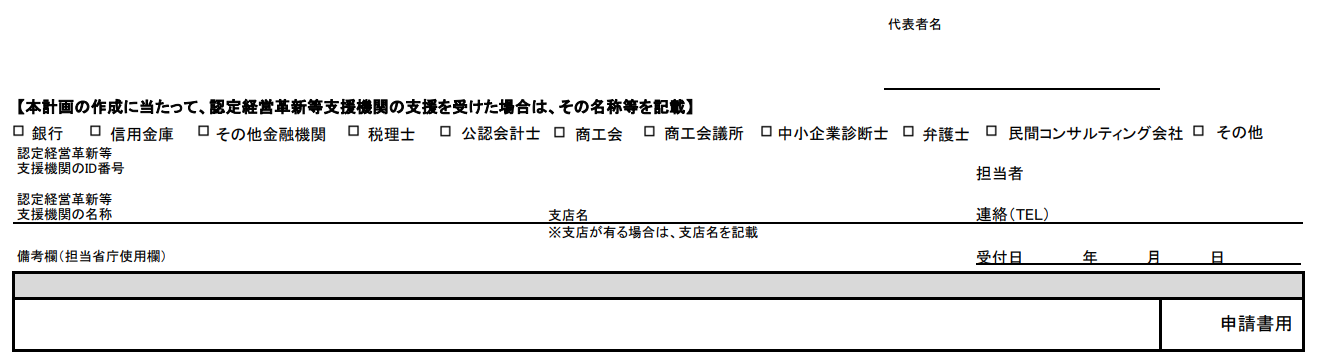

自社の住所や会社名、代表者名を記入します。日付は提出日を記入します。

宛先は経営力向上計画の事業分野を所管する大臣です。ただし、所管大臣が権限を委譲している場合、地方支分部局の長になります。もし宛先が不明な場合は、こちらからお問合せできます。

<経営力向上計画についての問い合わせ先>

経営力向上計画相談窓口 中小企業庁 事業環境部 企画課

TEL:03-3501-1957(平日9:30-12:00, 13:00-17:00)

◎記事の最後にも、事業分野ごとの提出先(PDF)を添付していますのでご参考にしてください。

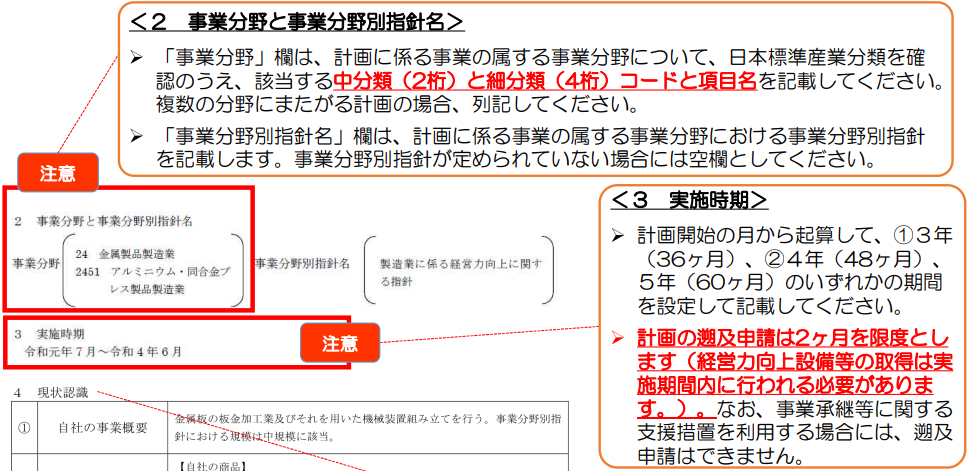

(2)事業分野と事業分野別指針名を記入する

- 事業分野の記入

計画に係る事業の属する事業分野について、日本標準産業分類を確認し、

該当する中分類(2桁)と細分類(4桁)コードと項目名を記入します。

- 事業分野別指針名の記入

事業分野別指針とは、事業分野を所管する省庁が事業分野ごとに生産性向上の方法等を示したものです。認定を受けるためには、事業分野ごとに策定された事業分野別指針を読み込み、良い計画作成を目指すことが重要です。策定されていない事業分野は「基本方針」をもとに作成します。

例)事業分野別指針名

🔳製造業の場合…「製造業に係る経営力向上に関する指針」

🔳卸・小売業の場合…「卸売・小売業の係る経営力向上に関する指針」

🔳事業分野別指針が策定されていない場合…「基本方針」

(3)実施時期を記入する

🔳実施期間は、3年間(36ヶ月)、4年(48ヶ月)、5年(60ヶ月)の3つのいずれかの期間を自身で設定して記載します。

✕ 令和5年8月~令和8年8月 (37ヶ月であり、12ヶ月単位ではない)

◯ 令和5年8月~令和8年7月 (36ヶ月である)

🔳設定前に設備を取得した場合、計画の申請は、経営力向上設備を取得してから2ヶ月が限度です。

なお、事業承継等に関する支援措置を利用する場合には、遡及申請はできません。

✕ 申請月 令和5年8月 取得時期 令和5年5月(設備取得から2ヶ月超となり対象外となる)

◯ 申請月 令和5年8月 取得時期 令和5年6月

🔳設備投資の取組がある場合、設備取得は、実施時期内であることが必要です。

✕ 取得時期 令和5年7月 実施時期 令和5年8月~令和8年7月

◯ 取得時期 令和5年7月 実施時期 令和5年7月~令和8年6月

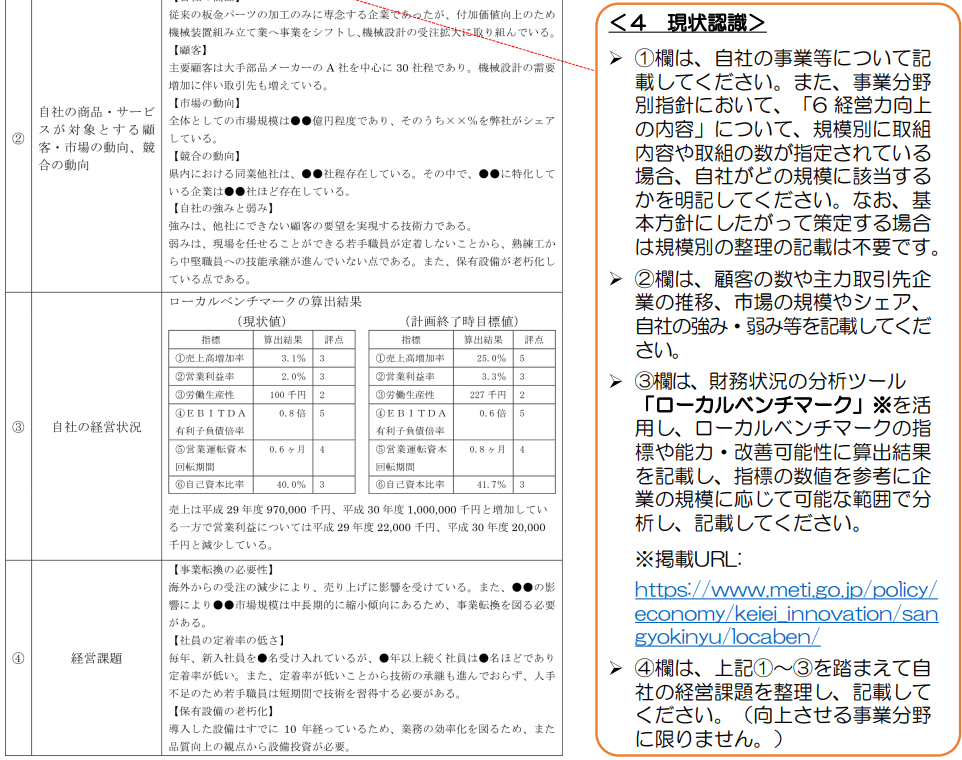

(4)現状認識を記入

自社の現状について記入します。

① 自社の事業概要について

🔳現在、自社が営む事業(主業、副業)と事業構成、売上高など、自社の事業について記載します。

🔳事業分野別指針において規模別に取組内容や取組む項目数が指定されている場合、

自社がどの規模に該当するかを必ず明記します。

※記載例:事業分野別指針における規模は◯◯規模に該当する。

② 自社の商品・サービスが対象とする顧客・市場の動向・競合の動向について

🔳自社の商品・サービスについて、以下の3項目について必ず記載してください。

1.顧客・取引先の状況や推移

2.市場の規模やシェア、競合の状況

3.自社の強み・弱み

これらを記載のうえ、自社の弱みや強みを踏まえて、

今後取り組むべき方向性や改善すべき内容がわかる ように記載します。

③ 自社の経営状況について

🔳財務状況の分析ツール「ローカルベンチマーク」を活用します。

ローカルベンチマークとは、企業の経営状態の把握、いわゆる「企業の健康診断」をおこなうツールです。

🔳売上高増加率、営業利益率、EBITDA有利子負債倍率、営業運転資本回転期間、自己資本比率等の指標について、企業の規模や能力・改善可能性に応じて可能な範囲で分析し、記載します。

④ 経営課題について

🔳上記①〜③を踏まえて自社の経営課題を整理し、記載します。

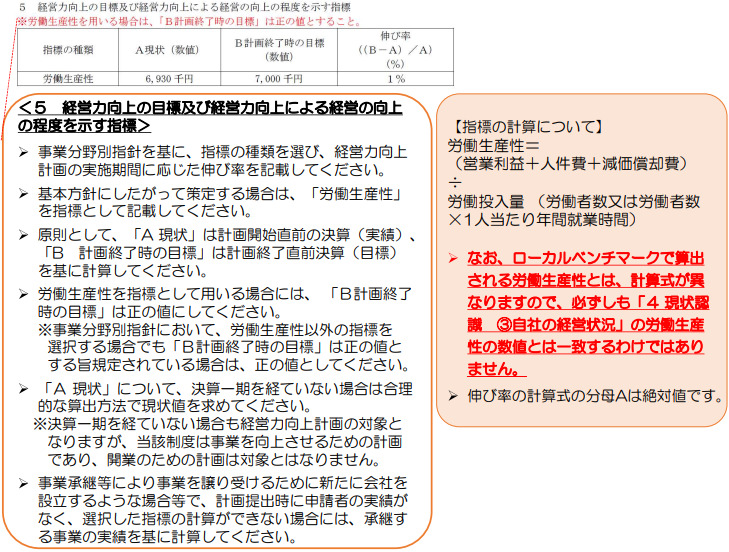

(5)経営力向上の目標及び経営力向上による経営の向上の程度を示す指標

【指標の計算について】

労働生産性は以下の式で算出します。

| 労働生産性=(営業利益+人件費+減価償却費)÷労働投入量 (労働者数または労働者数×1人当たり年間就業時間) |

ローカルベンチマークで算出される労働生産性とは、計算式が異なりますので、必ずしも「4.現状認識③自社の経営状況」の労働生産性の数値とは一致するわけではありません。

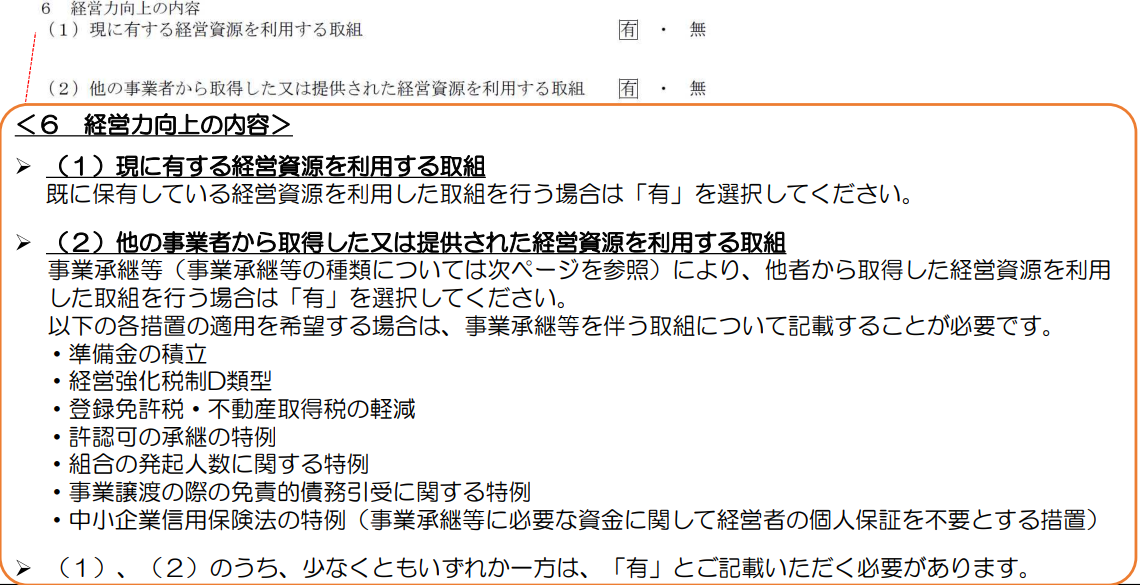

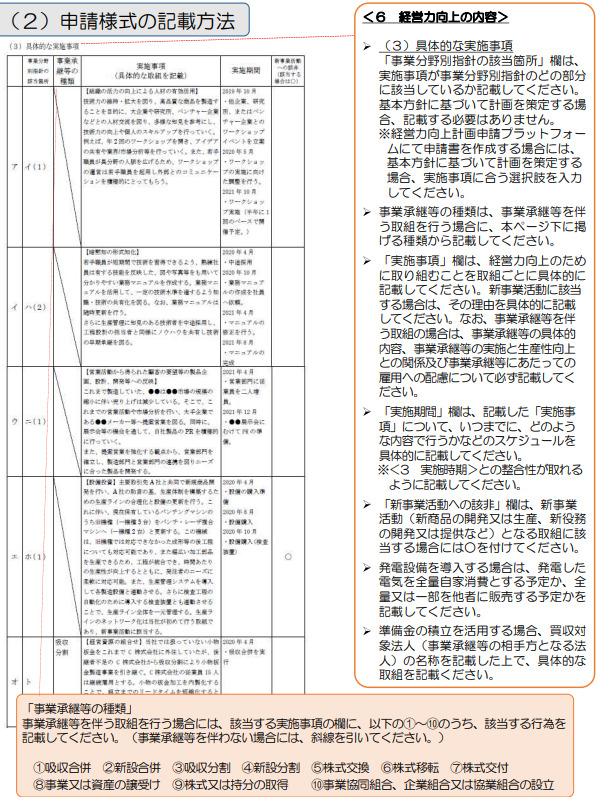

(6)経営力向上の内容

経営力向上の具体的な実施事項などを記入します。

①必ず(1)(2)どちらかが「有」、もしくは両方「有」と記入します。

②具体的な実施事項

自社の取組みが該当する事業分野別指針または基本方針の中から、自社に必要な経営力向上の取組みを選択して記載します。

自社に必要な取組みとは、「4.現状認識」で記載した、自社の弱みや課題を改善・解消し経営力の向上が期待できる取組みや自社の強みを活かし取組むことで経営力の向上が期待できる取組みなどをいいます。

「4.現状認識」で記載した自社の強み弱みや改善の方向性と、「6.経営力向上の内容」の実施事項に記載の取組内容について整合性の取れるように記入します。

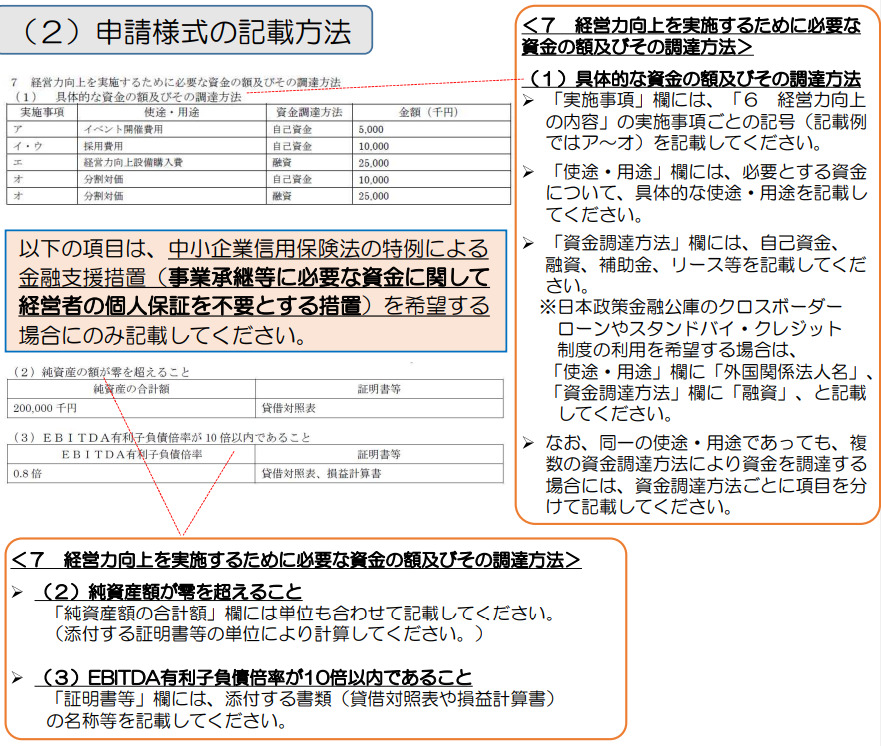

7.資金の調達方法や導入設備経営力向上の内容

「6.経営力向上の内容」の取り組みを実施するために必要になる資金についてすべて記載します。

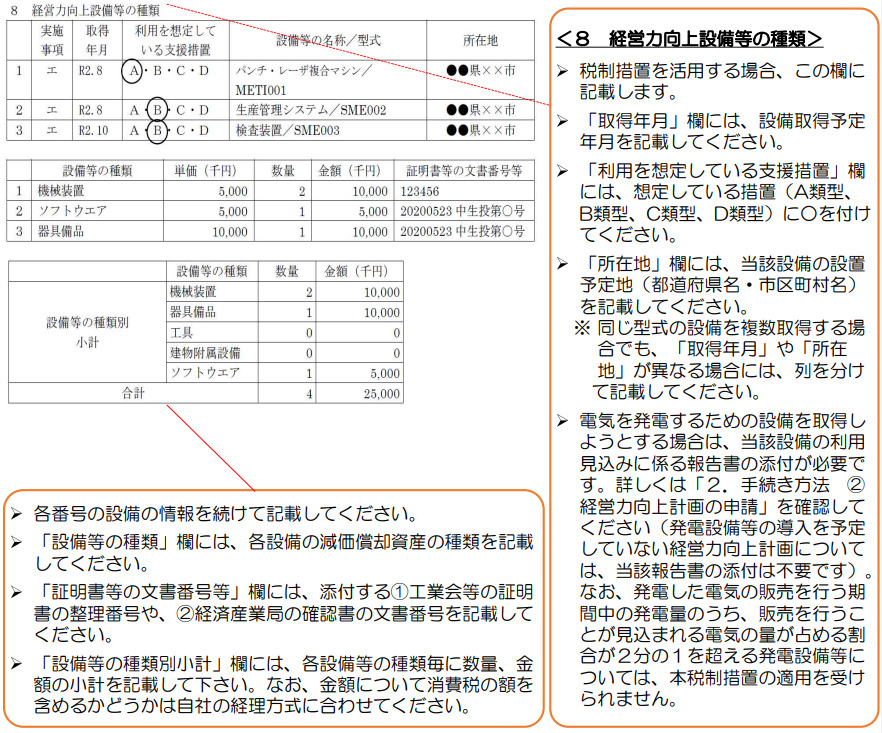

8.経営力向上設備等の種類

税制措置を活用する場合、この欄に記載します。添付書類の記載通りに記入する必要があるため、注意してください。

(9)特定許認可等に基づく被承継等特定事業者等の地位 以降

9番目以降の項目については、「6.経営力向上の内容」で事業承継の取組みがある場合のみ記載します。該当がなければ不要です。

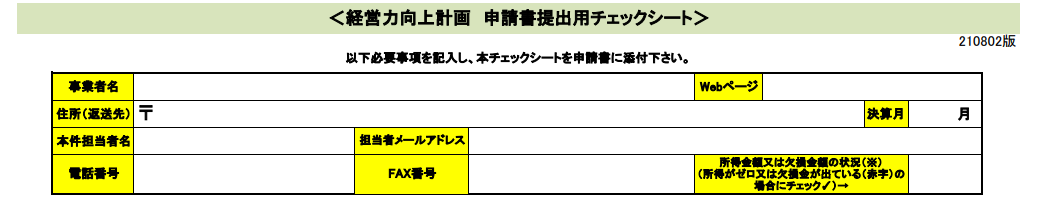

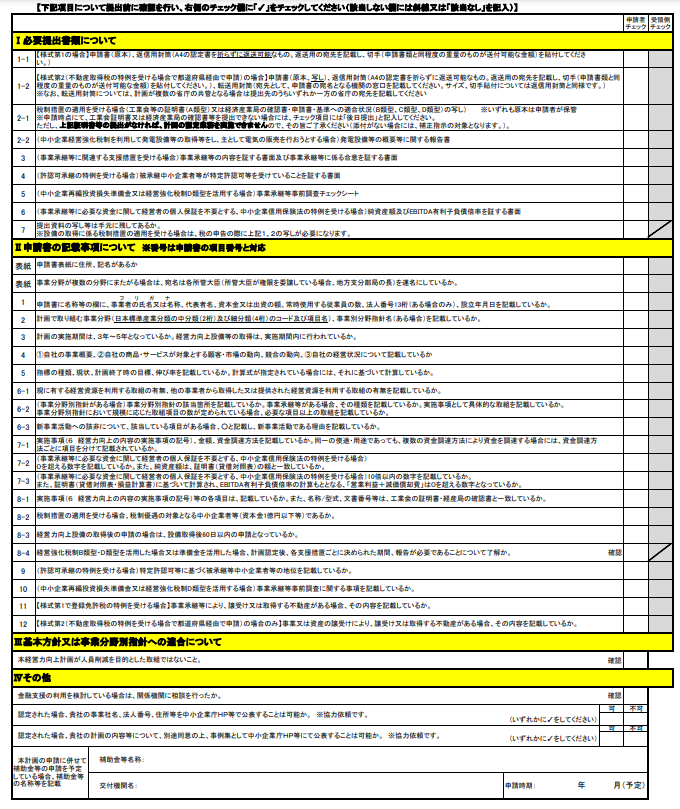

申請書提出用チェックシート

提出書類に記載漏れの有無の確認などのチェックをするために、「申請書提出用チェックシート」を作成しましょう。

下記よりダウンロードし、Excelまたは手書きで記載します。

経営力向上計画の申請書の提出先は事業によって異なる

経営力向上計画の提出先は、事業分野や事業の拠点となる都道府県によって異なります。

<一部の事業分野別の提出先>

| 事業分野 | 提出先 |

| 農業、林業、漁業、水産養殖業 | 農政局長 |

| 鉱業、採石業、砂利採取業 | 経済産業局 |

| 建設業 | 整備局長 |

| 製造業(一般) | 経済産業局 |

| 製造業(食料品、飲料) | 農政局長 |

| 製造業(たばこ・塩) | 財務大臣 |

| 製造業(酒類) | 国税局長 |

| 製造業(医薬品) | 厚生局長 |

| 製造業(鉄道車両・鉄道信号保安装置等) | 運輸局長 |

| 船舶産業 | 運輸局長 |

| 有線テレビジョン放送業 | 総合通信局長 |

| 電気通信分野 | 通信局長 |

| ・・・ | ・・・ |

このように、提出先はそれぞれ異なりますので、しっかりと確認し申請していきましょう。

事業分野ごとの申請先については、下記(PDF)で確認できます。

まとめ

経営力向上計画を策定することで自社の生産性向上を目指すだけでなく、さまざまな支援を受けることができ、大きなプラス効果を得ることができます。

手引きや記載例に沿って適切に記入すれば、認定を受けることができますが、国へ申請する計画ですので、自社ですべての書類・手続きに対応することは簡単なことではありません。

申請を検討している事業者は、スケジュールをよく確認し、早めの行動をおすすめします。

経営力向上計画書の作成や申請は、認定経営革新等支援機関によるサポートも充実していますので、この機会に活用してみてはいかがでしょうか。